| |

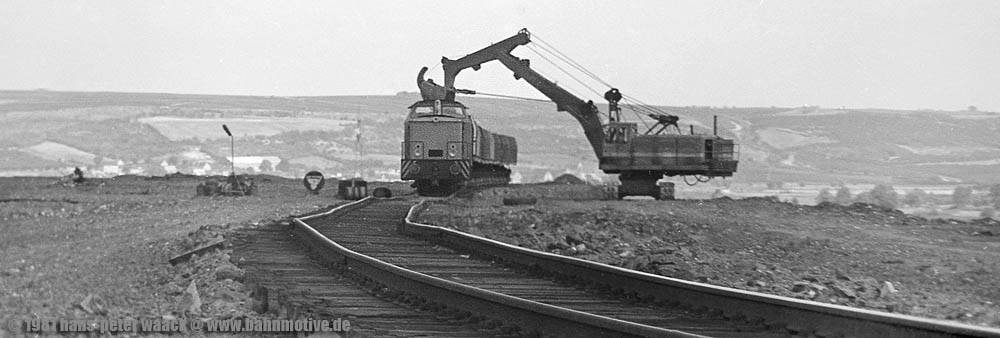

aufmerksam zu machen. Die Gleise wurden -

so wie die Ladestelle gewandert ist - auf der Halde mehrfach verrückt,

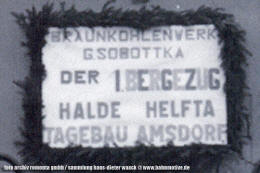

was relativ problemlos ging, denn man hat die Joche nicht geschottert. Den Zug nannte man

Schlackependel, was nicht ganz exakt war, denn es wurde ja taubes

Gestein verladen und keine Schlacke. Ganz offiziell hieß der Zug

"Bergezug". Wenn die Kohlekumpel den Begriff aber einmal erfunden haben,

dann bleibt der.

Zwischen der Halde und dem Höhenzug im Hintergrund

liegt noch der dort ca. 600 m breite Süße

See. Die Mansfelder Seen -

auch als die zwei blauen Augen des Mansfelder Landes bezeichnet - und

die Halden prägten einst die Gegend ganz entscheidend, nicht nur wegen

der damit verbundenen markanten landschaftlichen Eindrücke. Der Salzige

See ist schon seit 117 Jahren weg und die Halden sind bis auf wenige

Ausnahmen auch abgetragen. Wassermäßig ist die Gegend mit einem blauen

Auge davon gekommen, sagt man. Wann die Wunden aus dem Niedergang des Bergbaues

für die Leute hier

verheilen, lässt sich überhaupt nicht abschätzen. Zurück zum Zug. Die Wagen hatten normalerweise für den

Grubenbetrieb eine Mittelpufferkupplung mit einem festen Kuppeleisen.

|

|